*** English version see below ***

4 Zusammenwirken unterstützen Meine Grundsätze des #Facilitation, 4 von 8

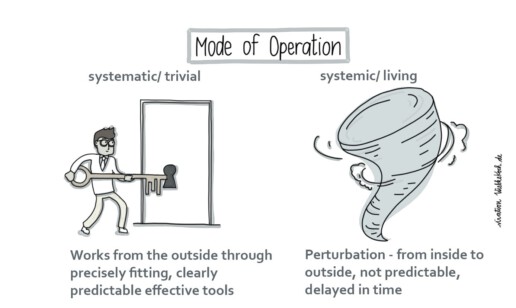

Im Umgang mit einer Maschine gehen wir davon aus, dass wir von außen durch passgenaue, eindeutige und vorhersehbar wirksame Werkzeuge auf das System einwirken können. Bei lebendigen Systemen ist dies, wie bereits erläutert, nicht so einfach möglich.

Lebendige Systeme sind komplex und anpassungsfähig, die Energie entsteht primär im Innern. Reaktionen auf die Umwelt zeigen sich meist zeitlich verzögert und sind selten exakt vorhersehbar. Was im Team oder mit einer Gruppe heute gut läuft, kann morgen schon ganz anders wirken, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen für Einzelne oder auch für die Gruppe sind.

Für uns lautet daher einer der wichtigsten Grundsätze: »Community building first – decision making second.« Erst wenn ich ein soziales Gefäß herstellen konnte, in dem Komplexität, Vielfalt und Multiperspektivität in einem ausreichenden Maße anerkannt und aushaltbar sind, kann ich mit einer Gruppe zu tragfähigen Entscheidungen kommen. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ich als Facilitatorin dazu benötige, ist ein weitgehend unerschütterliches Vertrauen in das Potenzial der Gruppe und die Kernfähigkeit, die wir »Einfach einmal nichts tun« nennen (nach Weisbord/Janoff 2020). Insgesamt geht es immer darum, Rahmenbedingungen zur Entfaltung von Selbstorganisation zu schaffen und zu erhalten.

Und es bedeutet auch, dass ich als Facilitatorin stets in der Lage sein muss, mich auf die Bedürfnisse der Gruppe einzustellen, letztendlich diene ich dem Gruppenprozess. Meine Rolle ist also nicht, die »schlaueste Person im Raum« zu sein, wie manche insgeheime oder unbewusste Rollendefinition unser Handeln prägen mag, sondern meine Aufgaben bestehen in Folgendem:

- Angebote machen, anstatt Anweisungen zu geben: »Ich schlage vor, wir machen jetzt eine Pause.« Oder: »Habt Ihr noch etwas, das Ihr teilen wollt?« Oder: »Seid Ihr bereit für den nächsten Schritt?«

- der Gruppe zuhören und Feedbackschleifen einbauen: »Sind wir auf dem richtigen Weg?«

- keine Prozesse oder Methoden »überstülpen« und meine innere Bereitschaft zum Lernen mit und von der Gruppe immer wieder zu erneuern: »Was wäre aus Eurer Sicht jetzt der richtige nächste Schritt: x oder y oder noch etwas anderes?«

Raum und Arbeitsumgebung

Konkret bedeutet das, dass wir viel Zeit und Energie in die Gestaltung des Raums und der Arbeitsumgebung investieren:

- Wir geben maximale Orientierung mit Plakaten und Wegweisern (weniger ist mehr!).

- Wir sorgen für eine dem Anlass angemessene Sitz- und Raumordnung:

- Der Kreis ist für kleinere Gruppen unser Favorit

- In größeren Gruppen arbeiten wir meist mit kleinen Kreisen, die nach vorn hin geöffnet sind (dann kann die Kommunikation in »Murmelgruppen« leicht gelingen).

- Wir sind hartnäckig bei der Entfernung von Tischen aus dem Raum, denn diese blockieren die Bewegungsfreiheit der Teilnehmenden.

- Bei allen weiteren Elementen im Raum (zum Beispiel Leinwände, Rednerpulte, Referententische, Bühnen) geben wir alles, damit diese ebenfalls aus dem Raum entfernt oder unsichtbar werden. Kommunikation ist alles. Ich stelle mich möglichst nie auf eine Bühne, sondern bewege mich zwischen den Menschen oder sitze mit ihnen im Kreis.

Gruppenbildung

Eine weitere wichtige strukturelle Entscheidung ist die Planung von Arbeitsgruppen im Workshop. Wir unterscheiden dabei zwischen »homogenen« und »Mix-Max-Gruppen«, Neigungsgruppen und Zufallsgruppen. Zufallsgruppen entstehen immer dann, wenn wir ungeachtet des Hintergrunds von Personen mit einer Gruppe arbeiten. In kleineren und weniger komplexen Workshops geschieht dies öfter, ist jedoch nicht das Mittel der Wahl, wenn es um komplexe Fragestellungen geht. Wir überlassen es dann nicht dem Zufall, wer mit wem an einer Fragestellung arbeitet.

Wenn wir unterschiedliche Perspektiven und Anspruchsgruppen im Raum haben, dann nutzen wir folgende Möglichkeiten:

Homogene Gruppen: Die Gruppenmitglieder teilen eine Perspektive. Sie gehören zum Beispiel einer Abteilung im Unternehmen an. Dies ist immer dann gut, wenn es um die Analyse eines Themas oder der gegenwärtigen Situation geht. Die Gruppe kann hier neben der Analyse auch die Unterschiede im Gemeinsamen erkunden.

Mix-Max-Gruppen: Diese weisen eine große Mischung auf. Dazu sollten möglichst eine Vertreterin oder ein Vertreter aus jeder homogenen Gruppe in dieser Gruppe zusammenkommen. Diese Gruppenzusammensetzung ist besonders gut geeignet, wenn wir (kreative) Zukunftsentwürfe oder innovative Ideen entwickeln.

Neigungsgruppen: Hier entscheiden die Personen aufgrund der Thematik selbst, in welcher Gruppe sie arbeiten wollen. Dies macht immer dann Sinn, wenn es um konkrete Projekte oder Verabredungen geht.

Übrigens überlasse ich niemals meinen Auftraggebenden die Zusammensetzung der Mix-Max-Gruppen. Diese lasse ich per Zufallsprinzip entstehen. Dies teile ich auch den Teilnehmenden mit, um ihnen die Sicherheit zu geben, dass es reiner Zufall ist, mit wem sie in einer Gruppe sind. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn es in der Gruppe Hierarchieunterschiede gibt. Denn es ist hinderlich, wenn sich beispielsweise die Mitarbeiterin mit dem Gedanken herumschlägt, warum sie gerade mit der Geschäftsführerin in einer Gruppe ist – und umgekehrt.

Selbststeuerungs- und Führungsrollen

Für die Gruppenarbeit hat sich die Etablierung der Selbststeuerungs- und Führungsrollen als sehr hilfreich erwiesen. Diese stellen wir vor der ersten Gruppenarbeit vor: Arbeitsgruppen organisieren und steuern ihre Arbeit selbst. Rollen- und Zeitstrukturierung unterstützt die Selbstorganisation. Die Rollen, die in der Gruppe auch rotieren können, sind:

- Gesprächsleitung

- Zeitnehmer

- Schreiber und

- Berichterstatter

Gesprächsleitung: Diese achtet darauf, dass alle, die etwas beitragen wollen, in der verfügbaren Zeit gehört werden und dass die Gruppe ihre Aufgabe zeitgerecht bearbeitet.

Zeitnehmer*in: Der Zeitnehmer oder die Zeitnehmerin erinnert die Gruppe an das Zeitbudget und signalisiert beim Berichterstatten, wie viel Zeit verbleibt.

Schreiber*in: Die Schreiberin oder der Schreiber hält die Ergebnisse auf Plakaten in den Worten der Gruppenmitglieder fest und fordert diese dazu auf, ihre Gesprächsbeiträge zusammenzufassen.

Berichterstatter*in: Der Berichterstatter oder die Berichterstatterin stellt die Gruppenergebnisse in der vorgegebenen Zeit im Plenum vor

Gruppengröße und -zusammensetzung

Zum Abschluss dieses Themas, was das Zusammenwirken der Teilnehmenden unterstützt, noch ein Hinweis zum Thema Gruppengröße. Aus unserer Erfahrung ist eine Gruppe dann am leistungsfähigsten, wenn sie zwischen acht und zwölf Teilnehmende hat. Wir versuchen dies bei der Bildung von Gruppenarbeit immer zu beherzigen.

Sensibilität für Privilegien und Machtstrukturen

Bei allem Blick für den Rahmen und die Beziehungen zwischen den Menschen ist in der Prozessbegleitung eine Sensitivität für Ungleichheit, Rollen und Privilegien im Raum notwendig. In jeder Gruppe gibt es sichtbare und unsichtbare Machstrukturen und verschiedene Privilegien. Sie bewirken, dass Personen mit genau den gleichen Stärken, Interessen und Plänen sehr unterschiedliche Erfahrungen machen – je nachdem, welcher Gruppe sie zugeordnet werden, ob sie als Männer oder Frauen eingeordnet werden, als krank oder gesund, als schwarz oder weiß, als gebildet oder weniger gebildet.

Wir bewegen uns als Facilitatorinnen und Facilitatoren in der Regel in Systemen, die diese Realität nicht thematisieren. Das ist kein Zufall, denn es gibt kaum Gruppen, die Ungleichheit offen reflektieren. Das geschieht eher in Systemen, die Ungleichheiten ohnehin zum Gegenstand haben, z.B. in der politischen Bildungsarbeit. Doch selbst in diesen ist das keineswegs eine Selbstverständlichkeit.

Dieser Status quo stellt uns vor ein Dilemma: Wir haben selten bis nie den Auftrag oder das Mandat, strukturelle Ungleichheit anzusprechen oder dafür einen angemessenen Reflexionsraum zu schaffen. Mit »strukturell« meine ich, dass es sich nicht um individuell zu verantwortende Ungleichheiten handelt, sondern um solche, die völlig ohne das eigene Zutun wirken. Ein prominentes Beispiel ist die ungleiche Entlohnung von Männern und Frauen bei gleicher Leistung. Dennoch lohnt es, sich ein Sensorium für diese Realität zu erarbeiten. Allein das Nicht-Verstärken von Ungleichheiten durch unsere Arbeitsweise macht einen Unterschied.

Dazu zwei Beispiele:

Wir achten in Prozessen aufmerksam darauf, Kleingruppen nie nach »demografischen Merkmalen« (Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, von Rassismus betroffen) zusammenzusetzen, sondern orientieren uns immer an den Interessen, Perspektiven, Rollen bezüglich des Themas. Dieses Prinzip erspart den Beteiligten die häufig gemachte Erfahrung, auf eine Diskriminierungserfahrung reduziert anstatt nach dem eigenen inhaltlichen Anliegen gefragt zu werden.

Ein anderes wertvolles Instrument ist die auf Seite beschriebene ARE-IN-Formel »The right mix of people who ARE IN« (Weisbord/Janoff 2020, S. 64). Die mit dem »N« gekennzeichneten »Nutznießer« werden erstaunlich oft nicht als Akteurinnen und Akteure eines Prozesses verstanden. Vor allem im sozialen Bereich wird eher über die als mit den Personen gesprochen, obwohl sie es doch sind, die vom Gegenstand der Veranstaltung profitieren sollen.

Eine prägende Erfahrung war für mich ein Vorbereitungstreffen zu einer Open-Space-Veranstaltung zum Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung. Die Veranstalter konnten eine Person mit Behinderung gewinnen, an diesem Treffen teilzunehmen. Die Beiträge dieser Person haben den Titel der Veranstaltung, aber auch die stereotypen Vorannahmen aller anwesenden nicht behinderten Personen (mich eingeschlossen) in der Runde massiv verändert – und die Open-Space-Veranstaltung zu einem deutlich inklusiveren Raum gemacht.

Das erwähnte Sensorium für Ungleichheit entsteht bei jeder Person auf einem ganz eigenen Weg. Für Menschen, die Diskriminierung erleben, kann es eine Überlebensstrategie sein, den strukturellen Gehalt ihrer Erfahrungen zu erkennen – nach dem Prinzip »nicht ich bin das Problem, sondern die Gesellschaft, die mich umgibt«. Personen, die eher mit Privilegien ausgestattet sind, stehen vor der Aufgabe, sich überhaupt als Akteure der Struktur zu erkennen. Am typischsten dafür ist die Annahme, Rassismus sei ein Phänomen rechter Ränder von Gesellschaften und habe mit dem eigenen Leben nichts zu tun. Es ist ein in mehrfacher Hinsicht bewegender Prozess, sich der Tatsache zu stellen, dass Rassismus jeden Raum durchzieht.

Als wäre dies nicht schon kompliziert genug, kommt noch hinzu, dass wir fast nie komplett auf der Sonnen- oder Schattenseite eines Ungleichheitsverhältnisses stehen. Wir finden uns entlang der einzelnen Aspekte mal auf der einen, mal auf der anderen Seite wieder und erfahren, dass die Wirkung der einzelnen Aspekte (die wir uns nicht ausgesucht haben) verschieden und unterschiedlich existenziell ist.

Was damit implizit deutlich wird: Es bedarf in diesem Zusammenhang vor allem einer couragierten Beschäftigung mit der eigenen Position und erst sekundär der Frage »Was brauchen die anderen?«.

_________

Mehr zu den Grundsätzen des Facilitation in meinem „Mini Handbuch Facilitation“, Beltz-Verlag 2021, oder in unseren Ausbildungsangeboten auf www.facilitation-academy.de

Wir möchten besonders auf unsere folgenden Ausbildungsangebote hinweisen:

1-jährige Ausbildung zum Facilitator

Seminar Interne Prozessbegleitung

Facilitation Basics Online

*** English Version ***

4 Supporting interactionMy principles of #facilitation 4 of 8.

When dealing with a machine, we assume that we can act on the system from the outside by using precisely fitting, unambiguous and predictably effective tools. With living systems, as explained earlier, this is not so easy.

Living systems are complex and adaptive, and energy arises primarily from within. Reactions to the environment usually show up with a time lag and are rarely exactly predictable. What works well in a team or with a group today, can have a completely different effect tomorrow, depending on the general conditions for individuals or also for the group.

For us, therefore, one of the most important principles is „community building first – decision making second.“ Only when I have been able to create a social vessel in which complexity, diversity, and multiperspectivity are acknowledged and endurable to a sufficient degree, I can come to viable decisions with a group. One of the most important skills I need as a facilitator to do this is a largely unshakable trust in the group’s potential and the core skill we call „just doing nothing for once“ (after Weisbord/Janoff 2020). Overall, it is always about creating and maintaining frameworks for self-organization to flourish.

And it also means that as a facilitator I must always be able to adapt to the needs of the group, ultimately I serve the group process. So, my role is not to be the „smartest person in the room“, as some secret or unconscious role definitions may shape our actions, but my tasks consist of the following:

– Making offers rather than giving instructions, „I suggest we take a break now.“ Or, „Do you have anything else you want to share?“ Or, „Are you ready for the next step?“

– Listen to the group and include feedback loops, „Are we on the right track?“

– Not „imposing“ processes or methods and continually renewing my inner willingness to learn with and from the group: „What do you think would be the right next step right now: x or y or something else?“

Space and working environment

In concrete terms, this means that we invest a lot of time and energy in designing the room and the working environment:

– We provide maximum orientation with posters and signposts (less is more!).

– We provide seating and room arrangements appropriate to the occasion:

The circle is our favorite for smaller groups. In larger groups, we usually work with small circles that are open to the front (then communication in „murmuring groups“ can easily succeed).

We are adamant about removing tables from the room, as they block participants‘ freedom of movement.

For all other elements in the room (for example, screens, lecterns, speakers‘ tables, stages), we do everything we can to ensure that they are also removed from the room or made invisible. Communication is everything. If possible, I never stand on a stage, but move between people or sit in a circle with them.

Grouping

Another important structural decision is the planning of working groups in the workshop. We distinguish between „homogeneous“ and „mix-max“ groups, inclination groups and random groups.

RANDOM GROUPS are always formed when we work with a group, regardless of people’s background. This happens more often in smaller and less complex workshops, but is not the method of choice when dealing with complex issues. We then do not leave it to chance who works with whom on an issue.

When we have different perspectives and stakeholders in the room, we use the following options:

HOMOGENIC GROUPS: Group members share a perspective. For example, they belong to one department in the company. This is always good when it comes to analyzing an issue or the current situation. Here, in addition to analysis, the group can explore the differences in what they have in common.

MIX-MAX GROUPS: These have a large mix. For this purpose, if possible, one representative from each homogeneous group should be in this group. This group composition is particularly well suited when we are developing (creative) futures or innovative ideas.

THEMATIC GROUPS: Here, people decide for themselves, based on the subject matter, in which group they want to work. This always makes sense when it comes to concrete projects or appointments.

By the way, I never leave the composition of the Mix-Max groups to my clients. I let them come into being at random. I also communicate this to the participants to give them the security that it is pure coincidence with whom they are in a group. This is especially important if there are hierarchical differences in the group. After all, it is a hindrance if, for example, the employee struggles with the idea of why she is in a group with the managing director at the moment – and vice versa.

Self-control and leadership roles

Establishing the self-direction and leadership roles has proven to be very helpful for group work. We introduce these before the first group work: Working groups organize and direct their own work. Role and time structuring supports self-organization. The roles, which can also rotate in the group, are:

– discussion leader

– timekeeper

– recorder and

– reporter

DISCUSSION LEADER: This person makes sure that everyone who wants to contribute is heard in the time available and that the group completes its task in a timely manner.

TIMEKEEPER: The timekeeper reminds the group of the time budget and signals how much time is left when reporting.

RECORDER: The recorder records the results on posters in the words of the group members and asks them to summarize their contributions to the conversation.

REPORTER: The reporter presents the group results to the plenary session in the allotted time.

Group size and composition

To conclude this topic, which supports the interaction of the participants, a note on group size. From our experience, a group is most effective when it has between eight and twelve participants. We always try to take this to heart when forming group work.

Sensitivity to privilege and power structures

While keeping an eye on the framework and relationships between people, process facilitation requires sensitivity to inequality, roles, and privilege in the room. In every group there are visible and invisible power structures and various privileges. They cause people having equal strengths, interests, and plans to have very different experiences depending on which group they are assigned to, whether they are classified as men or women, sick or healthy, black or white, educated or less educated.

As facilitators, we generally operate in systems that do not address this reality. This is because there are hardly any groups that openly reflect inequality. This is more likely to happen in systems that have inequalities as their subject matter anyway, e.g., in political education work. But even in these, it is by no means a given.

This status quo presents us with a dilemma: we rarely, if ever, have the mandate to address structural inequality or to create an appropriate reflective space for it. By „structural“ I mean that we are not talking about inequalities that are individually accountable, but rather those that operate entirely through no fault of our own. A prominent example is the unequal pay of men and women for equal performance.

Nevertheless, it is worthwhile to develop a sensorium for this reality. Simply not reinforcing inequalities through the way we work makes a difference.

Here are two examples

In processes, we take great care never to assemble small groups according to „demographic characteristics“ (age, gender, migration background, people with disabilities, people affected by racism), but are always guided by interests, perspectives, roles with regard to the topic. This principle saves the participants from the frequent experience of being reduced to an experience of discrimination instead of being asked about their own substantive concerns.

Another valuable tool is the ARE-IN formula „The right mix of people who ARE IN“ (Weisbord/Janoff 2020, p. 64). The „beneficiaries“ marked with the „N“ are surprisingly often not understood as actors in a process. Especially in the social field, people tend to talk about them rather than with them, even though they are the ones who are supposed to benefit from the object of the event.

A formative experience for me was a preparatory meeting for an Open Space event on the topic of inclusion of people with disabilities. The organizers were able to get one person with disabilities to participate in this meeting. This person’s contributions massively changed the title of the event, but also the stereotypical preconceptions of all the non-disabled people present (myself included) in the round – and made the Open Space event a much more inclusive space.

The sensorium for inequality emerges in each person’s own unique path. For people who experience discrimination, recognizing the structural content of their experiences can be a survival strategy – following the principle that „it’s not me that’s the problem, it’s the society that surrounds me.“ Individuals who are more likely to be endowed with privilege, face the task of recognizing themselves as actors in the structure in the first place. Most typical of this is the assumption that racism is a phenomenon of right-wing margins of societies and has nothing to do with one’s own life. It is a moving process in more ways than one to face the fact that racism permeates every space.

To increase complexity it is important to recognize the fact that we are almost never completely on the sunny or shady side of an inequality relationship. We find ourselves along each aspect sometimes on one side, sometimes on the other, and experience that the impact of each aspect (which we did not choose) is different and differently existential.

What becomes implicitly clear with it: In this context, what is needed above all is a courageous engagement with one’s own position and only secondarily with the question „What do the others need?“

____________

More about the principles and practice of facilitation in my „Mini Handbuch Facilitation“, published 2021 by Beltz-Verlag, or in our training offers on www.facilitation-academy.de

Join us in our Facilitation Trainings (in German):

1 year Facilitation Training

Inhouse Facilitator

Facilitation Basics Online